「5cm」と聞いたとき、具体的にどれくらいの長さをイメージできますか?定規があれば一目瞭然ですが、日常生活の中でとっさに5cmを思い浮かべるのは意外と難しいものです。

この記事では、身近なアイテムや体の一部を活用して、感覚的に5cmをつかむ方法を紹介します。また、5cmの長さが実際にどんな場面で役立つのか、視覚的な例や生活シーン別の活用法とともに解説していきます。知っておいて損はない「5cm」の世界、あなたの暮らしにきっと役立つはずです。

5センチとは?基本情報と一般的な指の長さ

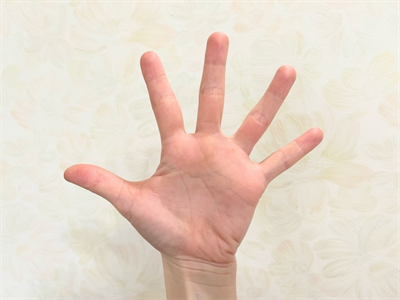

一般的な指の長さとの比較

日本人の成人女性の人差し指の長さは平均6.5cm前後、男性では約7.5cm前後です。そのため、5cmは女性の人差し指の第一関節から指先くらいの長さと覚えるとイメージしやすくなります。

また、子どもの手であれば、5cmはほぼ指全体に相当する場合もあります。 こうした日常的な比較対象を活用することで、目視だけでもおおよその長さを推測しやすくなります。さらに、実際に指を紙の上に置いて測ってみるのも、視覚的な感覚を養うよい方法です。

5cmのサイズを視覚化する画像

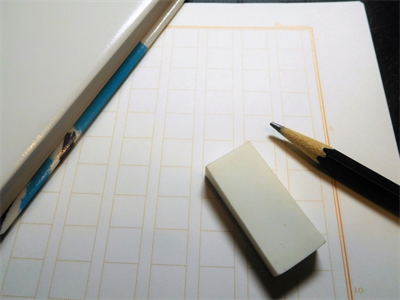

5cmの正方形や直径5cmの円を実寸でプリントアウトすることで、実際の大きさを手元で確認することができます。スマホやパソコンで見る場合は、拡大率を100%に設定してください。

また、PDF形式で用意された実寸サイズの図形ファイルを印刷することで、より正確に比較や確認ができます。こうした画像を利用して、目安として日用品と並べて撮影したり、サイズ感を共有したりすることも可能です。視覚的に理解することは、特に子どもや視覚優位な学習スタイルの人にとって有効です。

5cmの具体的なイメージ

5cm×5cmの実寸大画像

5cm四方の正方形は、付箋紙やコースターとほぼ同じサイズです。このサイズの紙を一枚用意することで、すぐに実感できます。さらに、この大きさはメモ帳や小さなポストイットの面積とも近く、手のひらに収まるサイズ感であることがわかります。

例えば、写真プリントの「L判」サイズの縦幅は約8.9cmなので、そこから1/3ほど短いサイズが5cmです。こうした比較により、直感的にサイズ感を掴むことができます。

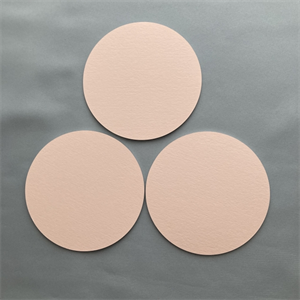

直径5センチの円を実寸で確認

直径5cmの円は、一般的な缶飲料の底面と同じくらいのサイズです。さらに例を挙げると、ヨーグルトのフタ部分や、インスタントコーヒーのキャップ部分もほぼ5cmに近い直径を持っています。

こうした丸い物は手元にあることが多いため、サイズをイメージするのに最適です。実際に缶飲料の底を紙に写し取って円を描けば、実寸大の5cm円を簡単に作成できます。

5cmのサイズ感を色々な物と比較

- 500円玉2枚分を横に並べた長さ(約5cm)

- スマートフォンの横幅(小型機種)

- ガムテープの幅

- 名刺の縦の長さに近い(名刺の縦は約5.5cm)

- チョコレートバー1本分の幅

- 歯磨きチューブのキャップから先端までの長さ

これらの例を通して、日常生活にある身近な物と5cmを結びつけることで、より実感を伴ったサイズ理解が可能になります。

5cmの計測に役立つツール

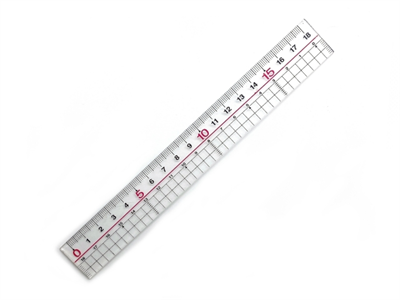

便利な定規の使用方法

透明なプラスチック定規や巻き尺を使えば、直線的に正確な5cmを簡単に測れます。プラスチック製の定規は軽量で扱いやすく、子どもでも安心して使えるのが利点です。また、巻き尺は柔軟性があるため、曲面や立体物の測定にも向いており、家具や衣類などの計測に便利です。

金属製の定規を使えば、より精密な測定が可能で、工作やDIYなどの場面に適しています。5cmの距離に印をつける際には、定規の目盛りを正確に読み取ることが重要です。なお、最近では定規とペンが一体化した商品もあり、マーク作業がスムーズに行えます。

スマホを使ったサイズ計測アプリ

iPhoneの「計測」アプリや、AndroidのARメジャーアプリを使えば、スマホの画面上でおおよそのサイズを測ることが可能です。これらのアプリはカメラを利用して空間を認識し、対象物の長さを表示してくれる機能があります。

特に

- ARルーラー

- Measure

などのアプリは、複数の単位表示や記録機能も備えているため、外出先で定規がない場合でも重宝します。

最新のスマホには、より高精度なセンサーが搭載されているため、誤差も少なく、簡単な計測には十分な精度があります。

硬貨を使った5cmの目安

100円玉(直径2.2cm)を2枚と少し並べれば、おおよそ5cmになります。これは特に急ぎで長さを確認したい場面や、定規が手元にないときに役立つ方法です。

500円玉(直径2.6cm)と100円玉を並べるという組み合わせでも、ほぼ5cmに近くなります。

財布に入っている硬貨でその場の目安を作れるのは、実用的で覚えておくと便利な豆知識です。

また、10円玉(直径2.3cm)でも同様の応用が可能で、身近な物を使って長さを把握する工夫の一つといえます。

生活における5センチの便利な使い方

5センチのサイズを知っておく利点

空間の感覚を掴みやすくなるため、日常のあらゆる場面で役立ちます。例えば家具の隙間に物が入るかどうかの判断など。さらに、5cm単位で物の配置や間隔を意識すると、インテリアのレイアウトが美しく整います。

また、収納アイテムを買う際にも5cmを基準にすることで、ピッタリ収まる商品を選びやすくなります。小さな違いが、快適な生活空間づくりにつながります。

サイズ感を理解するための具体例

- 文房具(消しゴム、付箋):定番の文具のサイズを把握しておくと、購入時や収納に便利です。

- 日用品(歯ブラシのヘッド幅):5cm前後の幅を基準にすれば、ブラシの交換目安や収納にも活用できます。

- ペットボトルのキャップ部分:キャップの直径を測ることで、再利用やDIY用途での参考になります。

- ハンカチの折りたたみ時の幅:5cm単位で整えると、きれいに畳めて引き出しにも収まりやすいです。

- スマホのカメラモジュールの横幅:比較対象として視覚的に確認する際に便利です。

5cmの長さを基準にしたサイズ感

女性と男性の指の長さの比較

- 女性:人差し指 約6.5cm → 5cmは第一関節から先程度。細めの指であれば、5cmの範囲は指先から指の半分近くまでをカバーすることもあります。

- 男性:人差し指 約7.5cm → 5cmは指の中央あたり。手の大きい男性であれば、第一関節と第二関節の間に収まる程度の長さです。手のサイズによる違いもあるため、自分の手で実際に測ってみると実感が湧きやすくなります。

また、爪の長さを含めると指先の長さに若干の差が出るため、より正確に5cmを体感したい場合は、爪の長さを除いた測定が有効です。

硬貨やスマホのサイズを基準に考える

500円玉2枚で約5cm、スマホの縁や背面カメラ部分なども5cmに近いサイズが多く、参考になります。さらに、スマホの充電アダプターや名刺ケースの一辺も5cm前後であることが多く、目安として使いやすいです。

最近のワイヤレスイヤホンケースも横幅約5cmのモデルが増えており、持ち歩きアイテムの中で比較対象がたくさん見つかります。日常の中で「これくらいが5cm」と意識しておくことで、自然と長さの感覚が身につきます。

5cmに関連するサイズその他の例

他の一般的なサイズとの比較

- 名刺の縦:約5.5cm(ほぼ同じサイズ感のため、5cmの目安として使いやすい)

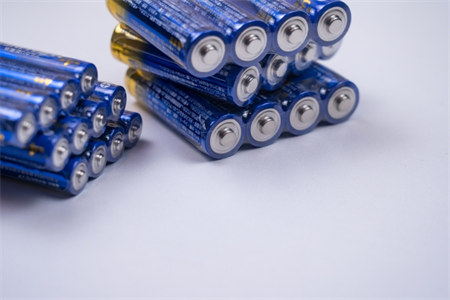

- 単3電池の長さ:約5cm(身近で手に取れるアイテムの代表例)

- レゴブロック大サイズ:約5cm(子どもの遊び道具として、サイズ感を直感的に覚えやすい)

- マスキングテープの幅:一般的なものは約5cm(手芸や工作の目安にもなる)

- 定規の幅:よく使う15cm定規の幅も5cm前後のものがあり、確認に便利

- ペットボトルの直径(底面):500mlサイズの底面直径はおおよそ5〜6cm

まとめ

「5cm」という長さは、日常生活の中で非常に多くの場面に登場します。一見すると小さな単位のようですが、実際には文房具、料理、収納、DIY、インテリアなど、あらゆるシーンで基準として活用されています。

この記事では、5cmを実際の物や体の一部、日用品などを使って感覚的に理解する方法を紹介しました。視覚的にサイズ感を掴むことができれば、暮らしの中の「ちょうどいい」を見つける手助けにもなります。

また、計測の方法やツール、生活での応用例を通じて、5cmの正確さがいかに重要であるかも分かります。目分量での感覚も大切ですが、定規やスマホアプリなどのツールを活用すれば、さらに精度の高い判断が可能になります。

今後、何かを測るとき、並べるとき、切るときに「5cmってどれくらいだろう?」と感じたら、この記事を思い出してみてください。きっとあなたの生活が少しだけスムーズに、そして整ったものになるはずです。