学生にとって、新幹線をはじめとする交通費は大きな出費となります。特に地方から都市部の学校へ通う学生や、長期休暇中に帰省や旅行をする学生にとっては、その費用が重くのしかかる場面も少なくありません。そんな中、少しでも移動費を抑えたいというニーズに応えるのが「新幹線の学生割引制度(学割)」です。

本記事では、新幹線の学割制度について、その概要から実際の申請方法、購入の手順、さらには利用時の注意点までを徹底的に解説します。これから学割を活用して新幹線を利用したい学生の皆さんにとって、実践的かつ信頼できるガイドとなることを目指します。

新幹線学割の概要と申請方法

新幹線学割とは?

新幹線学割とは、

- 大学

- 短期大学

- 高等専門学校

- 高等学校

- 中学校

などに在籍している学生や生徒が、一定の条件を満たすことで、新幹線の乗車券運賃を通常よりも安く利用できる制度のことです。

この制度では、対象となる学生が片道101km以上の区間を移動する場合に、乗車券の運賃が2割引となります。ただし、特急券やグリーン券などの追加料金には割引は適用されず、それらは通常の料金を支払う必要があります。

学割は通学や帰省、研修旅行や部活動の遠征など、さまざまな移動シーンで活用されており、経済的に負担の多い学生生活をサポートする手段として広く認識されています。また、学割の利用にあたっては、利用者が学生であることを正式に証明する書類が必要となるため、事前の準備が大切です。

学割を利用するために必要なもの

新幹線学割を利用するには、以下の書類やアイテムが必要になります。

- 在籍校が発行する有効な「学割証」:この学割証がなければ割引は適用されません。

- 有効な学生証:写真付きで、在籍を証明できるもの。提示が求められる場合があります。

- チケット購入時に使用する現金またはクレジットカード:新幹線チケットの購入手続きに必要です。

また、学割証と学生証の両方が有効期限内であることが条件です。使用する際には、それぞれの有効期限を確認し、不備がないようにしておく必要があります。

学割証の発行方法

学割証は、在籍している学校の学生課または事務室などの指定窓口で発行されます。発行には所定の申請書への記入が必要で、学校によってはオンライン申請が可能な場合もあります。

通常、学割証は年度内に最大10枚まで発行されるのが一般的です。この上限は学校ごとに異なることもあるため、自分の学校のルールを事前に確認しておくと安心です。また、発行には数日かかることがあるため、旅行や帰省などの予定がある場合は余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。

さらに、学割証の発行にあたっては、現在の在学状況や学生証の提示が求められることもあります。これにより、本人が在籍していることの確認がなされ、不正な利用を防ぐ仕組みとなっています。

必要な書類と学生証の確認

学割証の発行時には、通常、学生証の提示が必須となります。これは、発行対象者が現在も在籍していることを確認するためです。学生証には、氏名や在籍校、発行年月日、有効期限などが記載されており、これらの情報を基に本人確認が行われます。また、一部の学校では学生番号の記入や、申請書への署名が必要となることもあります。

学割証には発行日が明記され、有効期限も設けられています。一般的に、発行から3か月以内に使用することが求められており、それを過ぎると無効になります。さらに、旅行や帰省などの具体的な日程に合わせて学割証を取得することが推奨されており、無駄な取得や紛失を防ぐためにも計画的な手続きが大切です。

また、発行された学割証を使用する際は、購入時だけでなく乗車時にも学生証の提示を求められる場合があるため、常に携帯しておくのが安全です。駅の窓口でのチェックのほか、車内改札などでも提示を求められる可能性があるため、万が一に備えて準備を整えておきましょう。

新幹線学割の具体的な買い方

切符の種類とそれぞれの特徴

学割が適用されるのは、新幹線の「乗車券」部分に限られます。たとえば、東京から名古屋までの新幹線を利用する場合、東京〜名古屋間の乗車券は2割引となりますが、同区間の特急券(のぞみ・ひかりなど)や指定席料金、グリーン券などには割引が適用されません。これらは通常通りの価格で別途購入する必要があります。

また、乗車券と特急券は別々に発行されるため、購入時にはどの種類のチケットが必要かを明確に伝えるようにしましょう。券面には「学割適用」と記載されることが多く、駅員が確認しやすくなるため、発券後にも間違いがないか確認する習慣をつけると安心です。

みどりの窓口での購入手順

みどりの窓口では、学割証と学生証を提示することで、学割が適用された新幹線チケットを購入できます。駅員が提示された学割証の内容を確認し、条件を満たしていれば乗車券部分に学割が適用されます。割引が適用された乗車券と、通常料金の特急券や指定席券を同時に発券してもらえます。

チケットの発券には多少の時間がかかることがあるため、特に通勤・通学ラッシュや長期休暇、年末年始・お盆の時期などの混雑期には、余裕を持って窓口に行くことが重要です。また、発券時に不備がないよう、学割証は記入漏れがないか、日付が有効かを事前にチェックしておきましょう。

えきねっとでのチケット購入方法

「えきねっと」では、学割料金でのオンライン購入はできません。学割証の提示が必要なため、学割適用での切符購入はみどりの窓口に限られます。

ただし、えきねっとを併用する工夫として、座席の空き状況の確認や、事前に特急券を予約しておくことは可能です。 そのうえで、乗車当日にみどりの窓口で乗車券を学割価格で購入し、えきねっと予約分と組み合わせて利用する形が考えられます。また、発券場所の選択肢として、受け取り駅の指定や、交通系ICカードとの連携など、利便性を高める方法も活用できます。

自由席と指定席の使い方

学割を利用して購入した乗車券は、自由席と指定席のどちらでも利用可能です。ただし、自由席であれば追加料金はかかりませんが、指定席を利用する場合には、別途指定席料金が必要です。これは、混雑時や長距離移動の際に確実に座れるメリットがあります。

また、繁忙期や週末、帰省ラッシュ時には自由席が満席になることも多いため、確実な移動を希望する場合は事前に指定席を予約しておくのがおすすめです。学割乗車券とあわせて指定席券を購入することで、快適な移動が可能になります。さらに、指定席予約時には希望の列・窓側・通路側なども伝えると、よりスムーズな対応が期待できます。

学割チケットに関する注意点

往復割引の適用条件

往復割引は、新幹線を利用する際に営業キロ(乗車距離)が”片道”601km以上の区間で、かつ往復で同じ経路を移動する場合に適用される特別な割引制度です。

この制度では、乗車券部分の料金がさらに割引されるため、長距離を往復する場合には大きな節約につながります。たとえば、東京から博多、大阪から青森などの長距離移動が対象となります。

ただし、往復割引の対象は乗車券のみに限られ、特急券などの別料金には影響がない点に注意が必要です。

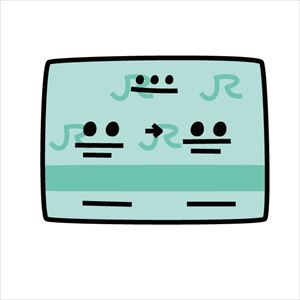

往復乗車券の購入に必要な学割証は1枚で大丈夫ですが、以下の条件に当てはまるときは、学割証明が2枚必要になる場合があります。

- 行きと帰りでその都度「片道乗車券を購入する」場合(帰りの乗車券を滞在先で購入する場合)

- 行きと帰りで違うルートを使う場合

- 往復乗車券の有効期限を越えて滞在する場合

特に「3.往復乗車券の有効期限を越えて滞在する場合」の時は、帰りの乗車券の再購入が必要になります。

有効期限はこちらを参考にしてください。

表示されているのは片道分の有効期限ですので往復乗車券の場合は有効期限が2倍になります。

また、JR旅客各社では2026年3月頃に往復乗車券が廃止になり、往復割引も合わせて廃止になるという話も出てきており、注意が必要です。

JR西日本:往復乗車券及び連続乗車券の発売終了について(JR他社も同じ)

学生証の有効期限について

学割を利用する際に必要な学生証には有効期限が記載されています。この有効期限が過ぎている場合、たとえ学割証を持っていても割引は適用されません。鉄道会社は、乗車時に学生証の提示を求めることがあるため、有効期限の確認は非常に重要です。

特に、卒業予定の年の3月や進学前後など、学生証の更新が行われるタイミングでは注意が必要です。誤って期限切れの学生証を提示してしまうと、割引が無効と判断され、その場で正規運賃との差額を請求されることもあります。乗車前に必ず有効期限を確認し、万全の状態で新幹線を利用しましょう。

学割併用の注意事項

新幹線の学割は非常に便利な制度ですが、他の割引制度との併用には制限があります。たとえば、「ジパング倶楽部割引」や「株主優待券」、「早特割引」などと併用することはできません。これらはそれぞれ独立した割引制度であり、複数同時に適用することが原則として認められていないためです。

複数の割引を組み合わせたいと考えている場合は、あらかじめ駅の窓口で相談することを強くおすすめします。場合によっては、どの割引を使うのが最もお得になるかを計算し、状況に応じた最適な選択が可能となります。また、学割と併用できるケースが例外的に認められている場合もあるため、事前確認は欠かせません。

新幹線学割の申請時の注意事項

発行機での注意点

自動券売機では、原則として学割の適用はできません。学割を利用するためには、学割証の提示と内容確認が必要になるため、券売機では対応できない仕組みになっているのです。まれに「指定席券売機」などの高度な端末が設置されている駅もありますが、それでも学割対応は限定的で、発券ミスや誤解によるトラブルの原因にもなり得ます。

したがって、学割で新幹線チケットを購入する際は、必ず有人対応の「みどりの窓口」を利用するようにしましょう。窓口では駅員が学割証の内容を確認し、その場で正確に割引を適用してチケットを発行してくれるため、安心して購入手続きを行うことができます。時間に余裕を持って来店するのがベストです。

区間や距離に関するルール

新幹線学割の適用には、営業キロが”片道”101km以上であることが絶対条件です。これは乗車距離に応じた制度であり、近距離の移動では対象外となります。そのため、101km未満の区間ではいかなる理由があっても学割は使えません。

また、意図的に乗車区間を分割して101km以上に見せかけるような切符の購入方法は、不正利用とみなされる可能性があります。たとえば、途中下車をしないにもかかわらず、途中駅を経由したルートを申告して長距離として購入するようなケースがこれに該当します。こうした行為は鉄道会社の規約違反となり、最悪の場合はペナルティの対象となるため、正しい区間での利用を心がけましょう。

学割証や証明書の必要性

新幹線学割を利用する際は、購入時に学割証の提示が必要であるだけでなく、乗車中や改札通過時にも学生証の提示を求められる場合があります。特に繁忙期や不審な点がある場合など、駅係員や車掌が身分証明の確認を行うことがあります。

万が一、学生証や学割証を忘れて乗車してしまった場合、割引の効力はその場で無効とされ、正規料金との差額を請求されることがあります。この際、事後的な証明や後日持参での対応は基本的に認められませんので、乗車の際には必ず両方の書類を所持しておくよう徹底しましょう。

学生と生徒の違いと適用範囲

新幹線の学割は、大学生や高校生だけでなく、中学生や専門学校生にも広く適用されます。具体的には、文部科学省が認可する学校に在籍する「正規の学生・生徒」が対象となっており、学生証の発行がある教育機関であれば利用が可能です。

ただし、社会人学生や夜間制、通信制の学校などに在籍している場合は、適用対象外となることがあります。この区分は非常に曖昧な場合があるため、自分が通う学校が学割証の発行対象校かどうか、事前に確認しておくことが重要です。とくに専門学校や養成校の場合、全てが学割対応しているわけではないため、注意が必要です。

また、学割証の発行は学校側の管理下で行われるため、卒業予定日や在籍状況によって発行不可となるケースもあります。自分の所属や目的に合った正しい手続きで、安心して制度を活用しましょう。

学割の制度とそのメリット

学生割引制度の概要

学生割引制度は、文部科学省の指導のもとに設けられており、各種交通機関が連携して導入している全国共通の割引制度です。特にJR各社では、学生が安心して長距離移動できるように配慮されており、学業や教育活動を支援する目的があります。適用対象となるのは、文部科学省が認可する正規の学校に在籍している学生や生徒であり、学割証と学生証の提示によって正式に割引を受けることができます。

また、学生割引制度は教育機会の公平性を担保する役割も果たしており、経済的な負担を理由に移動が制限されることのないよう、多くの学生が制度を利用して学業・課外活動・研修・実習などに取り組んでいます。これにより、地方在住の学生も都市部の大学や研修先にアクセスしやすくなり、結果として教育の質の向上にも寄与しています。

旅行時の新幹線利用の利点

新幹線は、日本国内の主要都市を高速かつ快適に結ぶ交通手段であり、学生にとっても利用頻度の高い移動手段のひとつです。学割を活用することで、通常よりも2割引の料金で乗車券を購入できるため、長距離の移動における経済的負担を大幅に軽減することができます。

特に帰省や観光、部活動の遠征、インターンシップなどの移動が多い学生にとっては、新幹線を利用する機会が多く、学割制度の恩恵を受ける場面も頻繁です。さらに、自由席・指定席・グリーン車などを使い分けることで、予算や快適さに応じた移動が可能になります。割引制度の存在が、計画的な旅行や学業の支援にもつながっていると言えるでしょう。

学割の利用目的とその効果

学割制度の最大の目的は、学生が経済的な制約を受けずに移動できる環境を整えることにあります。進学や実習、就職活動、学会・セミナーへの参加など、学生にはさまざまな移動の必要性が生じます。そうした正当な目的において、交通費の負担を軽くすることで、学生生活の選択肢が広がる効果が期待されています。

また、地方在住の学生が遠隔地の大学や専門学校に通学するケースでも、学割制度があることで継続的な通学が可能となり、進学先の選択肢を広げることにもつながります。さらに、家庭の経済状況に左右されずに学業に打ち込める環境が整い、教育格差の是正にも役立っています。社会全体としても、将来の人材育成という視点から学割制度の重要性は高まっています。

通学における学割の必要性

通学における学割の活用は、特に通学定期券ではカバーできない単発的な移動や、長距離の通学を行っている学生にとって重要です。たとえば、自宅から離れた場所にある大学に週数回だけ通うケースや、実習・インターン先への臨時的な通学が必要な場合には、通常の定期券では対応しきれません。

このような場合に学割を活用することで、1回あたりの移動コストを抑えることができ、経済的負担の軽減に直結します。また、進学や転居などにより通学スタイルが一時的に変わる学生にとっても、柔軟に対応できる制度として有用です。将来的な学業やキャリア形成において移動の自由度を高めるためにも、通学における学割の有効活用が推奨されます。

まとめ

新幹線の学割制度は、学生の経済的負担を軽減し、より多くの移動機会を確保するための心強い制度です。乗車券部分が2割引となるこの制度は、片道101km以上の移動に適用され、通学や帰省、旅行、研修など幅広い用途で活用されています。

学割の適用には「学割証」と「有効な学生証」が必要であり、チケットの購入はみどりの窓口で行う必要があります。また、学割証の発行には在籍校での申請が必要であり、発行枚数や有効期限、使い方にもルールがあります。

切符の購入時には、自由席・指定席の選び方や往復割引との併用、適用範囲、学生証の有効期限など多くの注意点がありますが、正しく手続きを行えば大きなメリットを得られる制度です。えきねっとや券売機での購入制限にも注意しましょう。

本記事の内容を参考に、学割制度を有効に活用することで、移動にかかるコストを削減し、安心で快適な学生生活を送りましょう。