ちょっと耳にしたことはあるけれど、いざ使うとなると「これって何歳まで?」「どれくらいの期間を指すの?」と迷ってしまう言葉――それが「概ね(おおむね)」です。日常会話からビジネス、法律や契約書まで、幅広い場面で使われる便利な表現ですが、その曖昧さゆえに誤解を招くこともあります。

この記事では、「概ね」の意味やニュアンスの違いを丁寧に解説しながら、年齢や期間での使われ方、ビジネスメールでの自然な使い方、さらには英語での言い換えや注意点まで、初心者でも分かりやすくまとめています。読み終わる頃には、あなたも「概ね」を自信を持って使いこなせるようになるはずです。

「概ね」とは?意味とニュアンスを解説

「概ね」の読み方と漢字の成り立ち

「概ね」は「おおむね」と読みます。「概」という漢字は、「おおよそ」や「全体」という意味を持ち、何かをざっくりと全体像でとらえるニュアンスを含んでいます。 この「概」は、例えば「概要」「概観」などの熟語にも使われ、全体像を把握するという意味合いがあります。「ね」は副詞化する役割を持ち、全体的にそうであるというニュアンスを加えます。そのため、「概ね」は、細かい数値や条件ではなく、全体の傾向や大枠を指し示すときに使われます。

国語辞典・法律辞典での定義

国語辞典では「おおよそ。だいたい。」とシンプルに説明されますが、その裏には「多少の差異はあっても全体としてはそうである」という意味が込められています。一方で、法律用語や行政文書においては、より慎重なニュアンスを持ち、「おおよそ当てはまる範囲」を示す表現として活用されます。

特に契約書や利用規約などでは、厳密な数値や条件を示すと柔軟性がなくなるため、「概ね」を使って許容範囲を示すことで、多少の変動や誤差を含んでも条件を満たすように調整する役割があります。 また、この言葉を使うことで、相手に対して一定の余裕や柔らかさを感じさせる効果もあります。

「大体」「おおよそ」との違い(微妙なニュアンス比較)

大体

日常的でカジュアルな表現。友人や家族との会話など、砕けた場面で多く使われます。感覚的に「だいたいあっている」というニュアンスで、多少のずれがあっても気にならない印象を与えます。

おおよそ

やや丁寧で書き言葉向き。ビジネス文書や少し改まった会話で使われることが多く、「大体」よりも少し正確さや格式を意識した印象を持たせます。数値や期間などに添えて使うことで、聞き手に信頼感を与えます。

概ね

フォーマルで、公式文書やビジネスの現場で多く使われます。「大体」や「おおよそ」と比べて、より堅く、書面での使用に適しています。法的文書や契約、規約など、曖昧さを残しつつも一定の根拠を伴う場面に選ばれやすい表現です。

契約書や規約で使われる理由

数字や条件に少し幅を持たせたいとき、「概ね」を使うことで柔軟性が生まれます。たとえば「概ね30日以内に納品」という条件は、29日でも31日でも許容範囲に収まる可能性を持たせます。これにより、現場の事情や予期せぬ遅延にも対応しやすくなります。また、相手に「厳しすぎない印象」を与える効果もあり、双方の合意を取りやすくする役割も果たします。

年齢における「概ね」の範囲

「概ね50歳まで」は何歳までを指すのか?

明確な線引きは存在せず、法的にも一律の基準は設けられていませんが、実務や日常会話においては±5歳程度を含むケースが多く見られます。たとえば「概ね50歳まで」と記載されている場合、55歳前後までを含むと解釈されることがあります。 ただし、この解釈はあくまで目安であり、状況や文脈、使われる業界によっても差が出ます。

年齢の場合の±何歳が妥当か(事例・専門家コメント)

人事担当者や法律の専門家によると、一般的な採用条件や制度設計の場面では「±5歳」が一つの目安として用いられることが多いそうです。しかし、特殊技能や資格が必要な職種では、年齢よりも経験や実績が重視されるため、±10歳程度の幅を許容する例もあります。逆に体力が求められる職種では、±3歳程度と幅が狭く設定される場合もあります。

求人票や資格条件で見かける「概ね」の注意点

求人票や資格条件に「概ね○歳まで」と記載されている場合、その年齢を多少超えていても、応募や受験のチャンスが残されている可能性があります。これは、優れたスキルや長年の実務経験が評価され、年齢制限を柔軟に適用する企業や団体が存在するためです。ただし、あくまで例外であり、年齢条件が法律や制度で厳格に定められている場合は、超過が認められないこともあります。そのため、応募前には必ず募集要項や規約を細かく確認することが大切です。

行政文書や法律での年齢表現の事例

行政のガイドラインでも「概ね○歳」という表現が頻繁に使われ、あえて年齢条件を曖昧に設定することで、現場や対象者の事情に応じた柔軟な対応が可能になるよう配慮されています。

例えば、特定の制度や助成金の対象年齢を「概ね65歳まで」とする場合、実際には67歳や68歳でも対象になるケースがあり、 高齢化社会や多様なライフスタイルに対応できる仕組みづくりに役立っています。

また、法律分野でも、厳密な年齢制限を定めると適用外になる人が増えてしまうため、社会的公平性を保つ目的で「概ね」を用いることがあります。このように、単なる曖昧さではなく、実際の運用で柔軟性と公平性を両立させるための言葉として重要な役割を果たしています。

期間・時間における「概ね」の幅

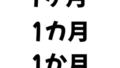

「概ね1ヶ月」「概ね1年」の意味の目安

「概ね1ヶ月」とあれば、おおよそ28日〜35日程度を指すことが多いです。ただし、これは一般的な感覚であり、業種や状況によっては「4週間前後」や「30日前後」といったより狭い幅で解釈されることもあります。

また、「概ね1年」は11〜13か月程度が目安とされますが、年度単位の計算や会計処理に絡む場合には、会計年度や契約年度の区切りに合わせた解釈が必要になることもあります。さらに、季節や暦の影響を考慮し、1年を365日ではなく360日として扱う業界も存在します。

実務における「概ね○日以内」=何日以内とされるか

実務では、多くの場合、指定日数の±1〜2日を含むことがあります。 たとえば「概ね10日以内」の場合、8日〜12日程度を許容範囲とみなすケースが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、納期や期限が契約の重要事項である場合は、たとえ1日の遅れでも契約違反と判断されることがあります。

逆に、災害や交通事情、不可抗力が発生した場合には、この幅がさらに広く認められることもあります。したがって、ビジネスや契約の現場では、「概ね○日以内」という表現が使われていても、必ず事前に双方の認識をすり合わせ、具体的な日程や許容範囲を明文化しておくことがトラブル防止につながります。

期限解釈が争点になった裁判・トラブル事例

過去には「概ね○日以内」という表現の解釈をめぐって争われた事例もあり、納期や期限に関する認識の違いが大きなトラブルにつながったケースがあります。例えば、契約上は「概ね30日以内」と記載されていたものの、発注側は28〜32日程度を許容範囲と考えていたのに対し、受注側は33日までなら問題ないと解釈していたため、納期遅延として扱われてしまった例があります。

このようなケースでは、裁判や調停で「概ね」の一般的な解釈や慣習、過去の取引実績などが判断材料として検討されます。結果として、「概ね」という表現の曖昧さが、契約違反や損害賠償の有無を左右する要因になることも少なくありません。

ビジネス現場での期間表現マナー

曖昧な表現は便利ですが、その分解釈の幅が広がり誤解を招く可能性があります。重要な取引や契約においては、必要に応じて「正確な日付」や具体的な時間の範囲を明示し、相手方と事前に共通認識を持つことが大切です。特に複数の部門や企業間でやり取りする場合には、社内外の関係者が同じ解釈を共有できるよう、書面やメールで補足説明を行うと安心です。

「概ね」の使い方と注意点

会話・ビジネスメールでの自然な用例

日常会話やビジネスのやりとりにおいて「概ね」は、柔らかく曖昧さを持たせたいときに便利です。例えば、日常的なシーンではおおよその時間や予定を伝える場面で使われます。

日常会話例

- 「明日の集まりは概ね午後3時くらいからです。」(多少前後する可能性があることを含めた表現)

- 「旅行の準備は概ね終わったよ。」(細かい部分はまだ未完成というニュアンス)

ビジネスメールでは、納期やスケジュールをやや幅を持たせて伝えるときに有効です。

ビジネスメール例

- 「納期は概ね2週間を予定しております。」(多少の前後があり得ることを示唆)

- 「作業は概ね今月末までに完了する見込みです。」(予期せぬ変更にも対応できる表現)

誤解されやすい使い方・避けたい場面

「概ね」は便利な一方で、状況によっては誤解やトラブルを招くことがあります。

- 明確な期限や条件が必要な契約や公式発表では避けるべきです。例えば「概ね3日以内に振込」とすると、2日か4日かで解釈が分かれる可能性があります。

- 測定値や金額など、誤差が許されない分野(医療検査結果や財務報告など)では不適切です。

- 相手が正確さを重視している場面では、「概ね」よりも具体的な数字や日付を示した方が安心感を与えられます。

丁寧語・敬語での「概ね」の例文集

丁寧語の例文

- 「作業は概ね完了しております。」(全体としては完了しているが、細部の確認や最終チェックが残っている場合にも使える柔らかい表現)

- 「本日の業務は概ね終了いたしました。」(一日の業務をほぼ終えたことを示しつつ、少し残務がある可能性も含ませる)

敬語の例文

- 「ご依頼いただいた件は概ね承知いたしました。」(全体の内容は理解したが、細部の確認が必要な場合にも適用できる)

- 「ご説明の趣旨は概ね理解いたしました。」(大筋で同意や理解を示しつつ、さらなる詳細を求めるニュアンスを持たせる)

SNSやカジュアル文での「概ね」活用例

- 「今日のイベントは概ね大成功!」(全体的にうまくいったが、ちょっとした課題や予想外の出来事も含まれていた可能性を示す)

- 「新しいレシピ、概ね満足!」(ほぼ期待通りだったが、少し改良の余地があると感じた場合のポジティブな評価)

「概ね」の言い換え・類語・英語表現

類義語比較表(大体・おおよそ・ほぼ・ほとんど)

| 表現 | フォーマル度 | 主な場面 |

| 大体 | カジュアル | 会話 |

| おおよそ | 普通 | 書き言葉 |

| ほぼ | 中間 | 会話・文章 |

| 概ね | 高い | 公式文書・ビジネス |

用途別の言い換え(文章・口語・公式文書)

文章や口語、そして公式文書では、それぞれ求められる表現のニュアンスやフォーマル度が異なります。

文章

おおよそ、ほぼ。書き言葉では「おおよそ」がやや硬めで、「ほぼ」は柔らかく日常的な印象を与えます。エッセイやレポートなど、読みやすさと正確さのバランスが求められる場面に適しています。

口語

だいたい、ほぼ。会話では「だいたい」がよりくだけた雰囲気を作り、「ほぼ」は少し丁寧さを残します。友人との会話や日常の説明などに使われます。

公式文書

概ね、おおむね。フォーマルさや正確な印象を与えたいときに使用されます。契約書、報告書、規約など、曖昧さを残しつつも一定の信頼性を保つ場面に適しています。

英語での表現とニュアンスの違い

英語にも似た表現がありますが、使い分けやニュアンスに注意が必要です。

approximately

特に数値や数量の前で使われることが多く、「おおよそ」「約」に相当します。例:approximately 10 days(おおよそ10日間)。

generally

全体的にそうである場合や傾向を述べるときに使われます。例:Generally, the weather is mild in spring.(春は概ね穏やかな天気です)。

mostly

大部分はそうである場合に使われ、「ほとんど」に近い意味合いを持ちます。例:The team is mostly composed of engineers.(そのチームは概ね技術者で構成されています)。

これらの単語は場面や目的によって使い分ける必要があり、特に契約や公式文書ではニュアンスの違いが結果に影響することもあります。

翻訳時の注意点(契約書・論文など)

契約書では「approximately」を使う場合が多いですが、その選択には慎重さが求められます。英語では似た意味を持つ単語が複数あり、それぞれニュアンスや適用範囲が異なります。例えば、契約条件や納期の記述で「about」や「around」を使うと口語的で曖昧すぎる印象を与える可能性があり、法的文書としては不適切とされることがあります。

一方、学術論文では「approximately」のほかに「roughly」や「on the order of」といった表現が使われることもありますが、これらは専門分野や文脈によって適否が変わります。特に契約や論文の翻訳では、相手の文化的背景や業界の慣習も考慮し、求められる精度やフォーマル度に応じて最適な単語を選ぶことが重要です。

「概ね」に関する豆知識

日本語教育(JLPT)での「概ね」

日本語能力試験(JLPT)ではN2〜N1レベルで登場する語であり、学習者にはやや難しい部類に入ります。試験問題では、文脈の中で「概ね」が意味する範囲やニュアンスを正しく理解できるかが問われることが多く、特にN1レベルでは類義語との細かな違いも問われます。また、日本語学習者の多くは日常会話よりも書き言葉として先に学ぶため、会話で耳にしたときに理解が追いつかないこともあります。

明治〜現代における使われ方の変化

明治から昭和初期にかけては主に書き言葉中心で使われ、文学作品や新聞記事、官公庁の文書などに頻出しました。現代になると、ビジネス会話やプレゼンテーション、ニュース解説など口語の場面でも広く使われるようになっています。

この背景には、社会全体のフォーマルな表現に対する理解度の向上や、情報伝達の場が多様化したことが影響しています。また、現代ではメールやチャットなどのビジネス文書にも自然に取り入れられています。

似た表現との誤用例

「だいたい」と「ほぼ」を「概ね」と同じ感覚で使うと、フォーマル度や場面の適切さが合わない場合があります。例えば公式な契約書や報告書で「だいたい」を使うと軽い印象を与えてしまう一方、カジュアルなSNS投稿で「概ね」を多用すると堅苦しく感じられることがあります。このため、使用する文脈や相手との関係性に応じて適切な語を選ぶことが大切です。

まとめ

「概ね」という言葉は、フォーマルでありながら柔らかい印象を与える便利な表現です。日常会話から契約書や報告書まで幅広く使え、全体の傾向や大枠を示したいときに特に役立ちます。年齢や期間については、±の幅が文脈や業界によって異なり、採用条件や制度設計、行政文書などでは柔軟な解釈が行われることも少なくありません。

ビジネスや契約の現場では、相手と同じ解釈を持つことが大切です。便利な反面、解釈の幅が誤解を生むこともあるため、必要に応じて具体的な数値や日付を併記すると安心です。また、言い換えや英語表現を理解しておくことで、場面に応じた適切な言葉選びができ、より正確で効果的なコミュニケーションが可能になります。英語ではニュアンスの違いが結果に影響することもあるため、慎重な使い分けを心がけましょう。