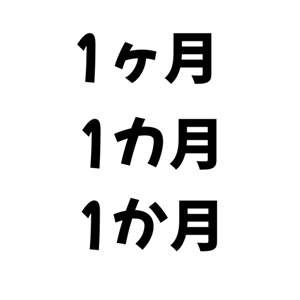

「1ヶ月?1カ月?1か月?どれが正しいの?」──文章を書くときに迷うことってありますよね。普段はあまり気にしなくても、いざ手紙やビジネス文書、レポートを書く場面になると「どれが正解なの?」と不安になってしまう方も多いはずです。

本記事では、公的なルールや歴史的な背景、さらに新聞やテレビなどの実例をやさしく整理して解説します。また、日常生活やビジネスシーン、ブログやSNSなど、それぞれの場面でどの表記を選べばよいのかを具体的にお伝えします。初心者の方でも安心して理解できるように、できるだけわかりやすい表現を使い、読みながら自然と使い分けのコツが身につくようにまとめています。

「1ヶ月」とは?意味と基本のとらえ方

「1ヶ月」が示す期間

「1ヶ月」は、ある日から次の月の同じ日までの期間を指します。例えば「5月1日から6月1日まで」が「1ヶ月」です。暦の考え方によっては「ひと月」とも表現され、カレンダー上の月単位で区切る場合と、きっちり30日や31日と数える場合で微妙に使い分けられることもあります。また、給与計算や契約期間など、社会生活の場面で「1ヶ月」という単位はとてもよく使われます。

複数ある「いっかげつ」の書き方

- 1ヶ月

- 1カ月

- 1か月

など、同じ読み方でも表記がいくつかあります。これが迷いやすいポイントなんです。さらに「一ヶ月」と漢数字で書かれることもありますが、最近はあまり見かけなくなりました。これらの違いは、歴史的な経緯や使う場面によって少しずつ意味合いや印象が変わるため、正しく理解しておくと文章全体の印象がぐっと良くなります。

「1ヶ月」「1カ月」「1か月」の違いをひと目で比較(表形式)

| 表記 | 特徴 | よく使われる場面 |

| 1ヶ月 | 最も一般的で見慣れた形 | 日常会話、ブログ、SNS |

| 1カ月 | 「ヶ」をカタカナにした表記 | 新聞・ビジネス文書 |

| 1か月 | 公用文や公式ルールに沿った形 | 公的文書、教科書 |

表記の歴史と変遷

助数詞「箇」から「ヶ」への流れ

もともとは「箇月」と書いていましたが、次第に「ヶ」に省略されました。 これは中国から伝わった漢字文化の影響を受けており、明治期から大正期にかけての公文書や書籍には「箇月」という表記が多く残っています。しかし時代が進むにつれ、字形を簡略化する動きが強まり、印刷技術の変化や速記のしやすさもあって「ヶ」へと定着していきました。

「カ」と「か」の登場と普及

その後「カ」「か」といった平仮名やカタカナが使われるようになり、いまの多様な表記につながっています。特に昭和以降の出版物では、読みやすさや紙面の統一感を意識して「カ月」が多用されるようになりました。 一方で学校教育や国語辞典などでは「か月」を推奨する流れが強まり、公式文書や学術的な資料での普及につながっています。このように時代背景や媒体によって使われ方が異なるため、現代では複数の表記が共存しているのです。

公式ルール・メディアでの扱われ方

公用文・規格文での原則

文化庁やJISのルールでは「か月」とひらがなを使うのが基本とされています。文化庁の「公用文作成の要領」でも、国民にわかりやすい表記を目指して「か月」と統一する方針が示されており、役所の案内文や公的な契約書などではほとんどが「か月」に統一されています。行政関連の文書に触れると、自然とこの形に慣れるようになります。

新聞・テレビ・出版物での実例

新聞は「カ月」を使うことが多く、紙面全体で統一感を持たせています。テレビの字幕や雑誌記事でも同じように「カ月」が使われ、視聴者や読者にとって読みやすく理解しやすい工夫がされています。出版物では出版社ごとに細かなルールがあり、統一のために社内規定が存在するケースもあります。

学校教育で教わるのはどの表記?

教科書では「か月」が基本。国語の授業でもこちらが使われています。特に小学校低学年の段階から「か月」を習うため、多くの人が子どもの頃に「か月」という表記に触れています。先生が板書する際にも「か月」を使うことが多く、教育現場での積み重ねによって自然と定着していくのです。

デジタル文章での注意点

- WordやGoogleドキュメントは自動変換で「ヶ月」が出やすいです。 特にパソコンでの入力では変換候補の一番上に表示されやすいため、無意識に選んでしまうことがあります。気づかないうちに文章全体に「ヶ月」が混ざってしまうこともあるので注意が必要です。

- スマホ入力でも予測変換の影響で「ヶ月」を選びがちになります。 LINEやメールなど日常のやりとりでは大きな問題にはなりませんが、正式な文章では違和感を与える場合があります。

- CMS(ブログ編集画面)やSNS投稿画面でも同様に自動変換の影響を受けやすく、意図せずに表記が統一できないケースが起こります。そのため、投稿前に読み返して確認する習慣をつけると安心です。

- また、フォントや表示環境によって「ヶ」と「カ」が見分けづらいこともあります。読み手に誤解を与えないように、なるべくシンプルな表記を選ぶと良いでしょう。

読者にどう見えるか?印象の違い

「1ヶ月」

なじみがあり、親しみやすい印象。普段からよく目にするため安心感があり、ブログやSNSなど気軽な文章では自然に受け取られます。読者にとって読みやすさが優先される場面では好まれやすい表記です。

「1カ月」

やや硬めでビジネスっぽい印象。新聞や雑誌、ビジネス文書で多く見かけるため、信頼性や公的な雰囲気を持たせたい場合に向いています。ただし少し堅苦しいと感じる人もいるので、場面によっては親しみに欠けることがあります。

「1か月」

ルールに沿っていて、丁寧な印象。文化庁や教育現場で推奨されている形なので、公式な書き物や学術的な文章で使うと安心感があります。公的なイメージを強調したいときや、きちんとした姿勢を示したいときに選ぶと良いでしょう。

よくある誤用・間違いやすい表記

「1ケ月」と書いてしまう(ケは本来使わない)。

特にスマホやPCの予測変換で「ケ」が先に出てきて選んでしまう人が多いですが、正式には誤用とされています。

「一ヶ月」と旧来の表記を使う(間違いではないけれど推奨されない)。

昔の文献や文学作品にはよく見られますが、現代の公用文やビジネス文書では避けられる傾向にあります。

「1ヵ月」と全角カタカナの「ヵ」を使うケース。

これも読み取れますが、フォントによっては見づらくなるため注意が必要です。

半角の「1カ月」といった表記も環境によって現れることがありますが、読み手に不自然な印象を与えるためおすすめできません。

これらは厳密に言えばすべて「読めないわけではない」ため誤解は生じにくいものの、相手にきちんとした印象を与えたい場面では避けるのが安心です。文章全体で統一することを心がけましょう。

どの表記を選ぶべき?

文章の種類別おすすめ

ビジネス文書 → 「1カ月」または「1か月」

取引先とのやりとりや契約関連の文書では、硬さや正確さを重視してこの形を選ぶと安心です。

公的文書・レポート → 「1か月」

行政の文書や学術的なレポートは基本的に「か月」で統一されるため、公式感を出したいときに最適です。

ブログや日常文 → 「1ヶ月」でOK

親しみやすく、読み手が直感的に理解しやすいので、日常的な発信やSNSにもぴったりです。

読みやすさと誤解を避ける基準

統一して使うことが大切です。途中で表記が混ざると読みにくくなってしまいます。例えば、前半は「1ヶ月」としていたのに後半は「1か月」に変わっていると、読者が「あれ?」と気になってしまい、文章に集中できなくなることもあります。ビジネス文書のように正確性が重視される場では特に注意が必要です。

迷ったときの「統一のコツ」

「1か月」を選んでおけば、公的にも間違いがなく安心です。教育現場や行政文書でも基本的に「か月」が使われているため、最も無難で幅広く通用します。特に初めて正式な文章を書く方にとっては「か月」を基準にすれば迷いが減り、文章全体に統一感を持たせやすくなります。

実際の例文で比べてみよう

ビジネスメール

「お支払いは1カ月以内にお願いいたします。」という表現は、契約や支払いの場面でよく登場します。相手に対して期限を明確に示す必要があるため、やや硬めの「カ月」表記が多く使われます。

レポート

「この調査は1か月間にわたって行いました。」のように、研究や調査の期間を説明する場合には「か月」を選ぶと公式感が出ます。学術的な場面では特に推奨される形です。

ブログやSNS

「1ヶ月続けたダイエットの成果を公開します!」のように、カジュアルな文脈では親しみやすい「ヶ月」がしっくりきます。読み手がすぐ理解できるので、日常的な発信に向いています。

小説や随筆

「その人とは1ヶ月余りの付き合いだった。」といった表現もよく見られます。文章に柔らかい雰囲気を出したいときに「ヶ月」が選ばれることもあります。

公的なお知らせ

「工事期間は1か月を予定しています。」のように、公的な案内や公式文書では「か月」で統一されています。

SEO・ライティングでの実用アドバイス

- 検索ユーザーは「1ヶ月」で調べる人が多いです。実際にGoogleトレンドで見ても「1ヶ月」という検索数が他より多い傾向があります。特に生活系や健康、美容などの分野では「1ヶ月」で検索されることが非常に多く、一般的な検索習慣と合致しているといえるでしょう。

- 記事内では「1ヶ月」で統一しつつ、見出しや本文に「1か月」「1カ月」も少し入れると検索効果がアップします。異なる表記も盛り込むことで幅広い検索ワードに対応でき、読者のニーズを逃さず拾うことができます。また、見出しや小見出しに関連キーワードを自然に混ぜ込むことで、検索エンジンに対しても有利になります。

- さらに、メタディスクリプションやアイキャッチ画像の説明文に異なる表記を一部含めることで、検索結果での表示が最適化されやすくなります。SNSにシェアされた際のテキストやOGP設定にも反映すると効果的です。

- また、記事の冒頭やまとめ部分に「よく検索される表記」として触れておくと、ユーザーの安心感を高めると同時にSEO対策にもつながります。単なる表記の違いを説明するだけでなく、「どの表記で検索されやすいか」を示すことで読者の理解も深まり、記事全体の評価が高まりやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「一ヶ月」という書き方は間違い?

間違いではありませんが、現在はあまり使われません。古い文献や文学作品では多く使われてきた歴史がありますが、現代の公的文書やビジネス文書ではほとんど見られず、むしろ「か月」や「カ月」が主流になっています。そのため、特別な意図がない限り避けるほうが無難です。

Q2. 数字は漢数字とアラビア数字、どちらが良い?

ビジネスや日常ではアラビア数字「1」が一般的です。見た目がすっきりしていて読みやすく、国際的にも通じやすいため多くの場面で使われます。漢数字「一」を使うのは、伝統的な書き物や契約書など、改ざんを防ぐ目的や形式を重んじる場面に限られることが多いです。

Q3. 「ヶ」は小さい形と大きい形、どちらが正しい?

基本は小さい「ヶ」を使います。大きい「ケ」を使うと「ケツ」と読めてしまう可能性があるため避けられるのが一般的です。出版業界でも小さい「ヶ」に統一されることが多く、読みやすさや統一感の面でも小さい形が推奨されています。

まとめ 迷ったら「1か月」に統一しよう

「1ヶ月」「1カ月」「1か月」、どれも間違いではありませんが、公式ルールに沿うのは「1か月」です。とはいえ、ブログや日常会話なら「1ヶ月」でも大丈夫。大切なのは統一して使うこと。迷ったときは「1か月」にしておけば安心です。

さらに言えば、場面ごとの目的に合わせて表記を選ぶ柔軟さも大切です。例えば、読み手に親しみやすさを伝えたいときは「1ヶ月」、公的な信頼感を重視するなら「1か月」、新聞や報告書で統一感を持たせたいときは「1カ月」を選ぶのも一つの方法です。どの表記であっても一貫性を意識すれば、読みやすく相手に伝わる文章になります。