ふんわりとした卵の層に、出汁の香りが優しく広がる茶碗蒸し。食卓に並ぶと、それだけで特別感のある和食ですよね。その中にちょこんと入っている黄色い銀杏を見つけると、思わず笑顔になる方も多いのではないでしょうか。小さな一粒には、歴史や文化、縁起、そして栄養まで、実はたくさんの意味が込められています。

本記事では、茶碗蒸しに銀杏が入る理由をわかりやすくひも解き、家庭での工夫やアレンジ方法まで丁寧にご紹介します。

茶碗蒸しと銀杏の基本をおさらい

茶碗蒸しは、日本を代表する和食のひとつ。卵と出汁を合わせて、茶碗の中で蒸し上げる繊細なお料理です。なめらかな口当たりの中に、具材の旨みが広がるのが魅力ですね。さらに、蒸し器の中でじっくりと火が入ることで、ふんわりとした食感と優しい風味が生まれます。日本の家庭料理としてはもちろん、料亭やお祝いの席でも欠かせない定番料理です。

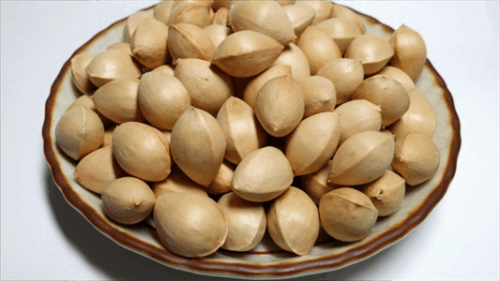

そして、そこに登場するのが「銀杏(ぎんなん)」。黄色く小さな実ですが、存在感は抜群です。ほろ苦さとねっとりとした独特の食感が、シンプルな茶碗蒸しの味にアクセントを加えてくれます。また、見た目にも鮮やかな彩りを添えるため、料理全体の印象を華やかにしてくれる役割もあります。銀杏は秋の味覚として親しまれ、季節感を演出する食材としても大切にされてきました。

まずは、この組み合わせの意味をひも解いていきましょう。

なぜ茶碗蒸しに銀杏が入っているのか?

茶碗蒸しの起源と銀杏の関係

茶碗蒸しは江戸時代に広まったとされる料理です。最初は格式高い席や特別なおもてなしの場で提供され、そこで銀杏が取り入れられたのは、季節感や特別感を演出するためでした。 秋に旬を迎える銀杏は、その年の実りを祝う意味合いもあり、料理に加えることで季節を感じさせる役割を果たしたのです。また、見た目の黄色が卵の色と重なり、鮮やかな彩りを生む効果もありました。

江戸時代の食文化における銀杏の位置づけ

当時、銀杏は栄養価が高く珍重され、滋養強壮の食材として知られていました。庶民には高級感のある存在であり、武家や裕福な商家の食卓に並ぶことも多かったようです。 茶碗蒸しに加えることで「格式ある一品」としての価値がさらに高まり、料理全体が格上げされる効果を持ちました。銀杏はただの具材ではなく、文化的にもステータスを示すシンボルだったといえます。

銀杏が「特別感」を与える理由

茶碗蒸しの中に銀杏が一粒入っているだけで、料理全体がぐっと上品に見えるのです。 小さいけれど存在感の大きな食材であり、口に含んだときのほろ苦さとねっとりした食感が、なめらかな卵液とのコントラストを際立たせます。

さらに、銀杏はひと粒ずつ入れるのが基本とされ、それが「丁寧に作られた料理」という印象を与えることにもつながります。銀杏の存在は、食べる人にとって「特別に用意されたおもてなし」を感じさせる演出になっているのです。

銀杏が縁起物とされる理由

子孫繁栄や長寿を象徴する食材

銀杏の木は樹齢千年を超えるものもあり、「長寿」「繁栄」の象徴とされてきました。その生命力の強さから、古来より家庭や寺社で大切にされ、街路樹としても人々の暮らしに寄り添ってきました。

秋になると黄金色に染まる葉は、人々に実りの季節を知らせ、豊穣や家族の健康を祈る心を映し出すものでもあります。その実を料理に取り入れることは、ただ美味しさを楽しむだけでなく、縁起担ぎの意味合いを込める行為ともいえるのです。

神社やお祭りとの関わり

銀杏の葉は神社の境内でもよく見られ、秋のお祭りにも欠かせません。特に大きなイチョウの木は御神木として祀られることもあり、人々に守りと幸運をもたらす存在とされてきました。参道を覆う黄色い落ち葉の景色は、厳かで神聖な雰囲気を漂わせ、季節の節目を感じさせます。

茶碗蒸しに銀杏が入る理由の背景には、こうした自然や文化とのつながりも影響しており、食べることで「神聖さ」「季節の恵み」を同時に味わうことができるのです。

銀杏が料理に与える風味と役割

ねっとりした食感がアクセントになる理由

茶碗蒸しはなめらかさが特徴ですが、銀杏の独特な食感が加わることで単調にならず、食べ進める楽しみが増します。口に含むと、やわらかい卵液の中にとろりとした感触が広がり、噛むたびにほろ苦さがふわっと感じられます。このコントラストが、食べる人に「一口ごとに新しい発見」を与えてくれるのです。

出汁や他の具材とのバランス

しいたけや海老などと一緒に蒸すと、銀杏のほろ苦さが旨みを引き立てます。控えめながらも大切な役割を果たしていて、椎茸の香りや海老の甘みと合わさると、銀杏の風味が全体をまとめてくれるのです。また、銀杏は卵液の中で柔らかく仕上がるので、具材の食感に変化を加え、最後まで飽きずに楽しめる工夫となります。和食の繊細な味わいを支える「影の立役者」といってもいいでしょう。

季節感を演出する「秋の味覚」

銀杏は秋を代表する食材。茶碗蒸しに入ることで、季節を感じられる一品になります。鮮やかな黄色の実は視覚的にも秋を想起させ、食卓に温かみを添えてくれます。特に紅葉の時期に味わうと、自然の移ろいと食の楽しみが重なり、より豊かな体験になります。茶碗蒸しの中に忍ばせた銀杏は、小さな粒でありながら「季節を運ぶ贈り物」としての役割を果たしているのです。

地域や文化による違い

関東・関西・九州などで異なる具材構成

- 関東ではシンプルに

- 関西では具材豊富に

- 九州では鶏肉を使う

など、地域ごとに茶碗蒸しの特徴が異なります。

例えば関東では卵液と出汁のなめらかさを楽しむことを重視し、具材は最小限にとどめる傾向があります。

一方で関西は料理全体の華やかさを重んじるため、海老やかまぼこ、椎茸など色とりどりの具材を加えます。

九州では家庭料理の延長として親しまれており、鶏肉や季節の野菜を大胆に使うなど、地域ごとの食文化が反映されています。

卓袱料理や懐石における銀杏の意味

長崎の卓袱料理や京都の懐石料理でも銀杏入りの茶碗蒸しが定番で、格式高い料理の一部とされています。卓袱料理では異国文化との融合を感じさせる料理の一品として登場し、銀杏は縁起物として欠かせません。懐石料理では、季節感を大切にする日本独自の美学の中で、銀杏は秋を象徴する存在として扱われています。

料理に添えられることで「旬をいただく」という意味が強調され、食べる人に特別な時間を演出する役割を果たしています。

中国・台湾との料理文化の比較

中華料理にも銀杏は登場しますが、スープや炒め物に使われることが多く、日本の茶碗蒸しとの違いが際立ちます。中国では薬膳料理に加えられることもあり、滋養強壮の食材として位置づけられています。

台湾ではスイーツや甘いスープに銀杏を使うこともあり、苦味を抑えるために砂糖や豆乳と合わせるなど独自の工夫が見られます。

日本では主に茶碗蒸しや煮物に用いられるため、同じ食材でも使われ方や味付けが国によって大きく異なるのが興味深い点です。

こうした比較を通じて、銀杏が東アジア全体で親しまれていることが分かります。

現代では「銀杏なし」茶碗蒸しもある?

家庭では苦手な人に配慮して銀杏を省くこともあります。ですが「銀杏入り=本格派」というイメージは根強いですね。最近では冷凍食品やコンビニの茶碗蒸しでも銀杏の有無が選べることがあり、好みや食生活に合わせて楽しめるようになっています。家庭の味と料亭の味の違いを感じられるのも、銀杏の存在が与える印象の大きさによるものです。

銀杏をおいしく楽しむ下ごしらえのコツ

殻の割り方と薄皮のむき方

殻を軽く割ってお湯にくぐらせると、薄皮がむきやすくなります。さらに、キッチンペーパーでこするとスルリと皮が取れ、見た目も美しく仕上がります。専用の銀杏割り器を使えば、殻を均等に割ることができ、作業がぐんと楽になります。

きれいな緑色に仕上げる方法

加熱しすぎないのがコツ。鮮やかな緑色に仕上がると、見た目もぐんと美しくなります。下茹での際に塩を少量加えると色が安定し、より鮮やかに仕上がります。

また、熱湯に長時間浸すと変色しやすいので、短時間でさっとゆでるのがポイントです。仕上げに冷水にとることで、色合いと食感をより引き立たせることができます。

調理前に知っておきたい保存の工夫

殻つきのまま冷暗所に置くと長持ちします。むき銀杏は冷凍保存がおすすめです。 冷凍する際は、軽く下茹でして水気を拭き取り、小分けにして保存袋に入れると便利です。こうしておくと必要な分だけ取り出せるので、茶碗蒸しや炒め物にサッと加えることができます。

また、冷蔵保存する場合は乾燥を防ぐために新聞紙で包むとよいでしょう。これらの工夫で、銀杏をより長くおいしく楽しめます。

銀杏入り茶碗蒸しのレシピ・アレンジ提案

基本の銀杏入り茶碗蒸しレシピ

卵と出汁を合わせて器に流し込み、銀杏や具材を加えて蒸すだけ。シンプルだからこそ、丁寧に作ると味わい深いです。蒸す際は、火加減に注意して弱火でじっくりと加熱すると、すが立たずになめらかに仕上がります。

銀杏を底に沈めておくと、食べ進めたときにサプライズのように現れ、より楽しく味わうことができます。出汁にみりんや薄口しょうゆを少し加えると、優しい甘みが広がり、風味がさらに豊かになります。

子どもや初心者向けの簡単アレンジ

銀杏を枝豆に代えたり、具材を少なくして作ると、子どもにも食べやすく仕上がります。例えば鶏ひき肉や小さめに切ったかまぼこを加えると、ボリュームが出て食べごたえのある一品に。初心者の方には、電子レンジで短時間加熱して仕上げるレシピもおすすめです。器に材料を入れてラップをかけ、数分加熱するだけで手軽に楽しめます。忙しい日でもすぐに作れるのが魅力です。

銀杏以外のおすすめ具材アレンジ

栗や百合根などを入れると、また違った季節感を楽しめます。春には筍を、夏にはとうもろこしを加えるなど、旬の食材を取り入れることでバリエーションが広がります。海老やホタテなどの魚介類をプラスすれば豪華なごちそうに、きのこ類を入れれば秋らしい深みのある味わいになります。家庭の冷蔵庫にある身近な食材でアレンジして、自分だけのオリジナル茶碗蒸しを作るのもおすすめです。

茶碗蒸しと銀杏にまつわる豆知識

「一粒でも存在感がある」料理の美学

茶碗蒸しは見た目の美しさも重視される料理。銀杏はその象徴のひとつです。なめらかな卵液の中に一粒加わるだけで、色彩のコントラストが生まれ、料理全体がぐっと引き締まります。料理人は銀杏の位置や数にもこだわり、盛り付けの美しさを演出することがあります。見た目を大切にする和食の精神が、この小さな実に込められているのです。

茶碗蒸しとお祝い事の関係

お正月やお祝いの席で茶碗蒸しが出るのは、「縁起物」の意味も込められています。 銀杏は長寿や繁栄を象徴するため、家族の健康や幸せを祈る気持ちが込められてきました。結婚式や季節の節目の膳でも登場し、華やかな席を彩る一品となっています。祝い事に茶碗蒸しが添えられるのは、ただ美味しいからではなく、「幸せを分かち合う」という文化的な背景があるのです。

海外の人が驚く“和食の銀杏文化”

外国の方にとって、銀杏を食べる習慣は珍しく驚かれることもあります。特に苦味や独特の香りに慣れていない人は最初は戸惑うこともありますが、その奥深い味わいを知ると「和食らしい繊細な工夫」として好まれることも多いです。

また、日本旅行で初めて茶碗蒸しを食べた人が銀杏を発見して「宝物のようだ」と感じるというエピソードもあるほど。こうした小さな驚きが、和食を特別な体験にしているのです。

銀杏が苦手な人への代替食材

見た目や食感を似せる代替具材

枝豆や栗を入れると、銀杏が苦手な方でも茶碗蒸しを楽しめます。枝豆は色鮮やかで緑のアクセントとなり、見た目にも華やかです。栗はほっくりとした甘みがあり、銀杏の代わりに使うことで秋らしい季節感を演出できます。さらに、百合根を使うと銀杏に似たホクホク感が出て、上品な仕上がりになります。

子どもでも食べやすい工夫

小さく刻んだかまぼこやチーズを入れると、子どもにも人気です。かまぼこは彩りもよく、優しい旨みが広がります。チーズはとろけるような口当たりになり、子どもが喜ぶ洋風の茶碗蒸しにアレンジ可能です。コーンやハムを加えるのもおすすめで、食感に変化が出て食べやすくなります。

まとめ 銀杏が茶碗蒸しに込める意味

茶碗蒸しの中にひと粒入っている銀杏には、見た目の美しさや味わいのアクセントだけでなく、長い歴史や文化的な意味、さらには栄養や縁起まで、たくさんの思いが込められていました。鮮やかな黄色は季節を運び、ほろ苦さは料理全体の奥行きを深めてくれます。また、古くから「長寿」や「子孫繁栄」を象徴する縁起物として親しまれ、今でも家庭や料亭の食卓で愛され続けています。

こうして改めて振り返ると、茶碗蒸しに銀杏が入っているのは偶然ではなく、日本人の食の美意識や文化を映し出す大切な要素だとわかります。あなたは銀杏入り派ですか?それともなし派ですか? ぜひ、ご家庭の茶碗蒸しを味わうときに、この小さな一粒に込められた意味を思い出しながら楽しんでみてくださいね。