家づくりを始めるうえで欠かせない地鎮祭。中でも「のし袋の選び方や書き方」は意外と迷うポイントです。どんな袋を使えばいいのか、表書きはどうするのか、お金の入れ方にマナーはあるのか……など、基本をしっかり押さえておくことで、安心して儀式に臨むことができます。

本記事では、地鎮祭で使うのし袋の種類や正しい書き方、準備に必要なアイテムや費用相場まで、初心者にもわかりやすく解説します。

地鎮祭の基礎知識

地鎮祭の意味と目的

地鎮祭とは、建物を建築する前に、その土地に宿る神様に対して敬意を払い、工事の安全と円滑な進行を祈願する伝統的な神事です。古くから日本に根付く習わしであり、土地を清め、神様に対してこれからの工事を報告し、加護をお願いする重要な儀式とされています。

この儀式には、施主(建築主)をはじめ、施工会社の関係者、そして神社から派遣された神職などが参加し、厳かな雰囲気の中で執り行われます。参加者全員が神前に心を込めて祈りを捧げることで、建築計画の第一歩としてのけじめとなると同時に、安心感と信頼関係を築く場にもなります。

地鎮祭の流れと重要性

地鎮祭は一連の神事として進められ、順序に従って厳粛に行われます。

一般的な流れとしては、

- 修祓(しゅばつ)

- 降神

- 献饌

- 祝詞奏上

- 四方祓い

- 鍬入れの儀

- 玉串奉奠

- 昇神

- 直会

という手順で進行します。

修祓ではその場を清め、降神で神様を迎え、献饌でお供え物を捧げ、祝詞奏上で祈願の言葉を述べます。四方祓いでは敷地の四隅を清め、鍬入れでは施主や施工者が鍬や鋤を使って象徴的な動作を行います。そして、玉串奉奠では玉串を神前に奉げ、最後に神様をお送りし、儀式を締めくくります。直会(なおらい)では関係者が集まり、軽い会食や歓談を通じて親睦を深める場となります。

地鎮祭での主な儀式と役割

地鎮祭においては、参加者それぞれに重要な役割があります。施主は主催者としての立場から、儀式の中心となって神前で玉串を奉奠し、祈願を捧げます。 神職は儀式全体を進行する中心人物であり、厳粛な所作で祭壇を整え、祝詞を読み上げ、各工程を導いていきます。施工会社の代表者も参加し、施主とともに玉串奉奠に参加することで、責任感と誓いを共有します。その他、家族や関係者が参列する場合もあり、皆が心を一つにして土地と神様に向き合うことで、これから始まる建築に対する覚悟と願いを新たにすることができます。

地鎮祭を行う理由とは

地鎮祭は単なる儀式としての意味だけでなく、さまざまな側面から大切な役割を果たしています。まず第一に、工事の安全と土地の平穏を祈願するという基本的な目的があります。土地に宿る神様に敬意を払い、工事が無事に進むようお願いすることで、精神的な安心感を得ることができます。さらに、地鎮祭を行うことにより、施主・施工業者・神職といった関係者同士の連携が生まれ、信頼関係を築くきっかけとなります。

儀式を通して共通の目的意識を持ち、プロジェクトの成功に向けた意識を高める効果もあります。また、近隣住民への配慮として、地鎮祭の実施は「この土地で新たな生活が始まる」という意思表示になり、地域社会とのつながりやコミュニケーションを深める契機にもなります。このように、地鎮祭には工事の成功を願うだけでなく、人と人とのつながりを築くという大切な意味が込められています。

地鎮祭ののし袋の種類と選び方

地鎮祭に適したのし袋の種類

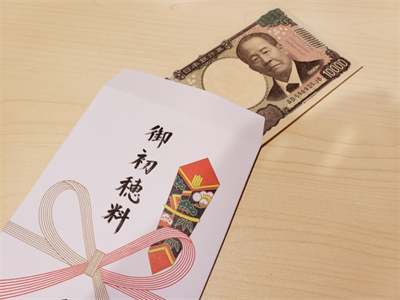

地鎮祭では、神職への謝礼として「御初穂料」または「玉串料」と書かれたのし袋を用意するのが一般的です。これらの言葉は、神様にお供えする金品としての意味を持ち、神聖な行事にふさわしい表書きとなります。

のし袋自体は白無地で、紅白の水引が付いたものが最も適しています。

水引の形状は「蝶結び」が主流で、何度あっても喜ばしい行事に使用されるため、地鎮祭にも適しています。

また、祝儀袋の素材感にも注意が必要で、紙質の良いものを選ぶことで、より丁寧な印象を与えることができます。

市販されている金封の中にはあらかじめ「御初穂料」と印刷されているものもあり、筆記が苦手な方でも安心して準備できます。

ダイソーで購入できるのし袋の選び方

のし袋は文房具店や百貨店だけでなく、近年では100円ショップでも手軽に購入できるようになりました。特にダイソーでは、地鎮祭にも使えるシンプルで上品なのし袋が揃っており、コストを抑えつつも適切な形式のものを選ぶことが可能です。

「御初穂料」や「玉串料」と書かれた印刷タイプ、または無地で自分で記入できるタイプの金封があります。

筆ペンも併せて購入しておくと、表書きや中袋の記入に便利です。また、のし袋以外にも、初穂料を入れる際の封筒や中袋がセットになった商品もあり、準備がスムーズに進みます。

地鎮祭の予定がある場合は、早めに店舗を訪れ、複数の選択肢を比較して最もふさわしいものを選ぶと良いでしょう。

金封・のし袋のサイズとデザイン

のし袋のサイズは、大きすぎても小さすぎても不格好に見えるため、一般的には縦18cm前後の中サイズが適当とされています。このサイズであれば、1万円〜3万円程度の初穂料を入れても余裕があり、丁度よいバランスです。デザイン面では、控えめで上品な印象のものが推奨されます。

金や銀をあしらった豪華なタイプよりも、「白地に紅白の水引が付いたシンプルなもの」が地鎮祭にはふさわしく、格式を損なわない選択です。水引の位置や結び目が崩れていないことも確認しておくと、見た目の印象がより良くなります。また、可能であれば筆書き対応の紙質を選ぶことで、表書きや氏名をきれいに記載しやすくなる点もチェックポイントです。

地鎮祭で使われる水引の意味

紅白の蝶結びは、人生の節目や祝いごとに使用される代表的な水引の一つで、「何度あってもよい慶事」にふさわしいとされています。この結び方は簡単にほどけて再び結び直せることから、「繰り返し起こることが望ましいお祝い事」に使われるのが特徴です。地鎮祭では、工事の安全祈願や土地の神様への感謝といった意味合いから、縁起の良い紅白の蝶結びが最適とされています。

特に建築関係の儀式では、今後の無事な進行や将来の繁栄を願う意味も込められており、水引の色や形が重要な意味を持つのです。また、蝶結びの水引には「結び直しができる=今後も良いことが繰り返されるように」といった願いが込められており、 新築という新たな門出を祝う地鎮祭においては、最も適した形式といえるでしょう。

地鎮祭ののし袋の書き方ガイド

表書きの書き方と注意点

のし袋の表書きは、地鎮祭の趣旨に沿った適切な言葉を縦書きで丁寧に記載することが求められます。一般的には「御初穂料」または「玉串料」と書きますが、神社によって指定がある場合もあるため、事前に確認すると安心です。

書く際には、毛筆もしくは筆ペンを使うのが基本で、万年筆やボールペンは避けたほうがよいとされています。

書体は楷書で、丁寧に一文字一文字を整えて書くことが大切です。表書きはのし袋の中央やや上に配置し、その下に贈り主の氏名を記入します。

会社名などを加える場合は、個人名の上部に小さめに添える形が一般的です。見栄えや書き損じ防止のために、練習用の紙に一度書いてから本番に臨むと安心です。

中袋の使い方と書き方

中袋には現金を入れるだけでなく、金額や氏名、住所などの情報も明記することがマナーとされています。金額は旧字体の漢数字(例:金壱萬円、金参萬円など)で記載し、「金〇〇円也」と最後に「也」を付けるのが丁寧な表現とされています。

参考資料

- 1: 壱

- 2: 弐

- 3: 参

- 4: 肆

- 5: 伍

- 6: 陸

- 7: 漆

- 8: 捌

- 9: 玖

- 10: 拾

- 100: 佰

- 1000: 阡

- 10000: 萬

使用例

- 金壱萬円(1万円)

- 金参萬円(3万円)

- 金参阡円(3千円)

- 金伍阡円(5千円)

など。

金額は中袋の表面中央に、裏面に氏名と住所を縦書きで書くのが一般的です。 使用する筆記具は表書きと同様、筆ペンや黒インクのペンが推奨されます。記入時はできるだけ濃く、読みやすい文字を心がけましょう。なお、中袋が付属していない金封の場合は、別途無地の封筒を用意して記入するか、表書きの裏側に情報を記載しても問題ありません。

お金の入れ方とマナー

金封に入れる現金は必ず新札を使用するのが礼儀とされています。これは、「これからの門出を祝う」「事前に準備をしていた」という気持ちを表す意味合いがあります。紙幣の向きにも注意が必要で、人物の顔が中袋を開けたときに正面を向くように揃えて入れます。

封をする際は、のし袋の折り返し部分をしっかり閉じ、中袋が中で動かないようにしましょう。また、封筒やのし袋の角が折れ曲がっていたり、汚れていたりしないように、持ち運びには十分注意します。のし袋全体を透明な袋に入れて持参すると、丁寧な印象を与えることができます。

連名での書き方のポイント

地鎮祭でのし袋を連名で記載する場合、記載方法にはいくつかのマナーがあります。まず、夫婦連名の場合は、のし袋の表面中央に夫の氏名をフルネームで書き、その左側にやや小さめの文字で妻の氏名を記載します。

妻の名前は名字を省略し、名前のみを書くのが一般的です。たとえば「田中太郎」の左に「花子」と書く形式です。このようにすることで、夫婦での名義であることが一目で分かり、かつ丁寧な印象を与えることができます。

また、家族やグループなど複数人で贈る場合は、代表者の氏名を中央に書き、その左側に「他一同」と記します。人数が少ない場合には、全員の氏名を縦に並べて書いてもかまいませんが、3名以上になると「他一同」と省略するのが一般的です。

さらに、表書きが代表者名+他一同であっても、裏面や別紙に全員の氏名を明記しておくと、より丁寧な対応となります。特にビジネス関係やご近所づきあいでの参加の場合には、簡潔かつ心配りのある記載が信頼を得るポイントになります。

地鎮祭における費用と相場

地鎮祭の初穂料と玉串料

初穂料や玉串料は、神社や地域によって金額の目安が異なりますが、一般的には1万円から3万円程度が相場とされています。これは神職への謝礼として渡すものであり、金額が高いほど丁寧であるとされがちですが、地域の慣習や神社の規模によっても異なるため、事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

また、初穂料とは本来、農作物の初めての収穫を神様に捧げるという意味合いがあり、現在では感謝の気持ちを表す金銭の形として用いられています。一方、玉串料という呼び方もあり、神前に玉串を奉げる意味から名付けられています。どちらの表現を使うかは神社の方針によることが多いため、確認して適切なのし袋を選びましょう。

地鎮祭の一般的な費用目安

初穂料以外にも、祭壇の設置や供物の準備にかかる費用が発生するため、地鎮祭全体の費用としては約3万〜5万円が目安となります。これは、神職への謝礼だけでなく、供物(米・酒・塩・野菜・果物など)や式典のための備品(テント・椅子・祭壇台)を含めた総合的な金額です。工務店が手配を行う場合、その費用が見積もりに含まれることもあります。地域によっては自治体や神社が簡易的な地鎮祭プランを用意しているケースもあり、費用を抑えつつ適切な儀式を行うことができます。これらの要素を総合的に見て、予算に応じたプランを立てることが大切です。

お礼や謝礼にかかる費用

地鎮祭では、神職だけでなく施工会社や参加者に対しても感謝の気持ちを表すため、軽い手土産やお礼の品を用意する場合があります。例えば、簡単な和菓子や飲み物、感謝の言葉を添えたメッセージカードなどが定番です。

金銭的なお礼が必須というわけではありませんが、形式的な儀式を超えて人間関係を大切にする意味でも、こうした心配りは好印象を与えます。

特に、今後の工事をお願いする施工会社に対しては、信頼関係を深めるうえでも大切な一歩となります。予算に余裕があれば、お礼の品に名入れのタオルや紅白饅頭を選ぶのもおすすめです。

地鎮祭の準備と服装ガイド

準備するべきアイテムリスト

- のし袋(初穂料用):神職に渡す謝礼を入れるための金封です。事前に表書きと中袋を記入しておきましょう。

- 新札:初穂料として使うため、ピン札を用意しておくのがマナーです。銀行で事前に両替しておくと安心です。

- 供物(米・塩・酒など):神前に供える品。地域や神社によって内容に違いがあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。果物や乾物を加える場合もあります。

- テントやイス(屋外の場合):雨天時や直射日光を避けるために必要です。工務店が手配してくれることもありますが、自分で用意する場合は早めにレンタル予約をしましょう。

- タオルやハンカチ:汗を拭いたり、儀式中に手を清める場面で役立ちます。夏場や屋外では特に必須アイテムです。

- 筆ペン:のし袋や中袋への記入に使います。忘れずに準備しておきましょう。

- カメラやスマートフォン(撮影用):記録用に持参しますが、撮影可否は事前に神職に確認しておくのが望ましいです。

地鎮祭当日の服装マナー

男性はスーツやジャケット、シャツにネクタイを着用するのが望ましく、落ち着いた色味(紺・グレー・黒など)を選ぶと良いでしょう。

女性もフォーマルなブラウスやスカート、ワンピースなど、落ち着いた装いが好まれます。露出が多い服装やカジュアルすぎる格好は避けましょう。

靴も清潔感のある革靴やパンプスを選び、履き慣れたものを使用すると安心です。子どもが参加する場合も、清潔感と礼儀を意識した服装を心がけましょう。

関係者への挨拶回りのポイント

地鎮祭の場では、神職や施工業者、出席者への挨拶が非常に重要です。

神職には

- 「本日はお世話になります」

- 「どうぞよろしくお願いいたします」

と丁寧な言葉で感謝の気持ちを伝えましょう。

施工業者には

- 「今後ともよろしくお願いいたします」

- 「安全な工事をお願いします」

など、信頼と期待を込めた挨拶が効果的です。

また、式の終了後にも「ありがとうございました」と感謝の言葉を忘れずに。こうした基本的なマナーが、今後の円滑な関係構築にもつながります。

地鎮祭の重要な関連情報

地鎮祭を行う神社の選び方

地鎮祭を行う際には、建築地に近い神社を選ぶのが一般的な習わしです。これは、その土地を守る「氏神様(うじがみさま)」にご挨拶し、今後の安全と繁栄を祈願するという意味合いが込められています。

氏神様がわからない、または神社に神主、宮司が常駐していない場合は、お住いの都道府県の神社庁に問い合わせるのがおすすめです。住所を伝えると調べてくれます。 連絡先は「お住いの都道府県+神社庁」で検索できます。

地元の神様は、その地域に根ざした存在であり、建築主や家族の新たな生活を見守ってくれると考えられているため、地域に密着した神社を選ぶことが推奨されます。また、実際に地鎮祭の依頼を受けている神社であれば、祭壇の設営や神職の派遣などもスムーズに進めることができます。

地鎮祭の実績が豊富な神社では、問い合わせ時に必要な準備や費用などの詳細を丁寧に教えてくれるケースも多く、初心者にとって安心できる選択肢となるでしょう。建築地に隣接する神社だけでなく、家族の信仰する神社や、過去にお世話になった神社を選ぶケースもありますが、土地との縁を第一に考えることが大切です。

宮参りや安産祈願との関係

地鎮祭は人生の節目を祝う神事のひとつであり、宮参りや安産祈願といった他の神社儀式と深いつながりがあります。宮参りは赤ちゃんが誕生して初めて神社にお参りし、健やかな成長を祈る儀式です。一方、安産祈願は妊娠中の母親と胎児の健康と出産の無事を祈願するもので、いずれも家庭や命に関わる重要なタイミングで神様に感謝し、加護を願うという共通点があります。

地鎮祭もまた、家を建てるという人生の大きな転機に行うものであり、これらの儀式と同様に「家族の未来を守るための祈り」の意味を持っています。神道における信仰や儀礼は、こうした節目ごとに神様と心を通わせることで生活に安心と祝福をもたらすとされており、これらの神事を通して人と神とのつながりを再確認する機会にもなります。

地鎮祭のタイミングと日取りの選び方

地鎮祭は一般的に「大安」や「友引」といった吉日を選んで実施されることが多いですが、実際には施工スケジュールとの兼ね合いも大きな判断材料となります。吉日は六曜の一種で、特に大安は「何事もうまくいく日」とされ、建築や引越しなどの新しいスタートに適しているとされています。仏滅や赤口などは避ける傾向にありますが、地域や家庭によってはそこまで六曜にこだわらないケースもあります。

重要なのは、神職や施工業者とスケジュールを事前に調整し、天候や準備の都合も含めて無理のない日取りを設定することです。また、早朝や午前中に行うのが一般的とされており、一日のスタートとともに神様に願いを届けるという意味も込められています。

神社によっては特別な日取りを提案してくれることもあるため、相談のうえで最適な日を決めると良いでしょう。

地鎮祭を成功させるための注意点

施主の役割と責任

施主は地鎮祭の主催者として、全体の段取りを把握し、必要な準備や手配を円滑に行う責任があります。具体的には、神職への依頼や日程調整、のし袋や初穂料の準備、供物や会場設備の確認など、多岐にわたる準備項目があります。

また、地鎮祭当日は神職や施工関係者に対して丁寧な挨拶を行い、儀式が滞りなく進むよう気を配ることが重要です。さらに、来賓や家族など参列者への案内や配慮も施主の役割の一部です。地鎮祭は単なる形式的なイベントではなく、これから始まる建築の安全と繁栄を祈願する大切な儀式であるため、施主としての姿勢や対応が、その後の工事の印象にも大きく影響を与えます。

工務店との連携の重要性

地鎮祭をスムーズに進めるには、工務店との密な連携が不可欠です。特に、祭壇やテント、イスの設営といった物理的な準備は、工務店が協力してくれるケースが多く、役割分担を明確にしておくことで当日の混乱を防ぐことができます。 事前に打ち合わせを行い、誰が何を準備するかを確認しておくことが大切です。

また、神職の到着時間や開始時刻、式の流れなども共有しておくことで、各関係者が的確に動けるようになります。加えて、当日の天候や緊急時の対応についても相談しておくと、万が一の場合でも柔軟に対応できる体制を整えることができます。工務店との信頼関係を築いておくことで、その後の工事においてもスムーズな連携が期待できます。

撮影や記録の必要性

地鎮祭は人生において何度も経験するものではなく、思い出や記録として写真や動画に残しておく価値があります。特に、家族の節目や建築のスタートを象徴する意味合いが強いため、後から振り返るための資料としても活用できます。

ただし、神事中は神聖な儀式が進行しているため、撮影を行う際には神職に必ず事前の許可を取ることがマナーです。撮影者が参加者の視界を妨げたり、フラッシュを使用して神事の進行を妨げたりすることのないよう、注意が必要です。また、写真を整理して家族や関係者に共有することで、式の感動を分かち合うきっかけにもなります。記録を残すことで、その後の家づくりの思い出として大切に保管できる資産となるでしょう。

地鎮祭のまとめ

地鎮祭は、家づくりの第一歩として非常に重要な儀式です。この記事では、のし袋の選び方から正しい書き方、準備すべきアイテムや費用相場、マナーまで、地鎮祭に関するあらゆる情報を網羅的に解説してきました。特に、のし袋は神様への敬意を示す大切なアイテムであり、その扱い方ひとつで相手への印象や儀式の厳かさにも影響します。この記事の内容を参考にしながら、ひとつひとつ丁寧に準備を整えることで、安心して当日を迎えることができるでしょう。

また、地鎮祭を通じて築いた関係性や感謝の気持ちは、今後の家づくりやご近所づきあいにも良い影響を与えます。儀式をただの形式にとどめず、人生の大切な節目として大事にすることが、より良い暮らしのスタートにもつながります。ぜひ、本記事を活用して、後悔のない地鎮祭を迎えてください。